Ear Training per cantanti jazz e pop (con esempi ed esercizi) p2

- Serena Berneschi

- 21 gen 2022

- Tempo di lettura: 12 min

Aggiornamento: 30 ago 2025

"Tutti dovrebbero studiare musica: ingentilisce l'animo. Non si tratta di saper solfeggiare o strimpellare uno strumento, ma di soffermarsi nella bellezza, saperla abitare e ascoltare, riuscire ad orientarsi nella foresta dei suoni e saperci camminare dentro..." (Riccardo Muti)

Questo articolo nasce da un lavoro fatto con una bravissima cantante jazz che ho avuto la fortuna di avere come allieva: sto parlando di Michela Kramer Rodoni, che ringrazio pubblicamente perché oltre a realizzare le grafiche per questo articolo mi ha aiutato molto nell'organizzazione dei contenuti. Ovviamente noquesto articolo non vuole sostituirsi agli ottimi manuali di armonia ed ear training in commercio, ma fornire una traccia assolutamente personale e il più possibile pratica nello studio della materia.

Ci tengo inoltre a dire che essendo questo articolo dedicato al ear training, per motivi di tempo dovrò necessariamente dare alcune cose "per scontate" (soprattutto per quanto riguarda la teoria musicale di base e l'armonia). Perciò se siete all'inizio del vostro percorso vi consiglio di affiancare lo studio dell'articolo a un paio di libri di armonia e ad uno di Sight Reading.

ARMONIA & TEORIA:

ARMONIA JAZZ:

SIGHT READING:

Se siete appassionati di jazz, genere sul quale è incentrato gran parte di questo articolo vi consiglio inoltre la lettura del mio libro "La Pittrice di Suoni - Vita e Musica di Carmen McRae".

Essendo questo articolo la continuazione di un articolo precedente, se non l'avete ancora fatto vi incoraggio inoltre a consultare il link sottostante prima di continuare la lettura: infatti in questo articolo ho inserito solo esempi pratici che per essere compresi fino in fondo hanno bisogno della lettura dell'articolo precedente.

EAR TRAINING PER CANTANTI (con esempi ed esercizi):

ESEMPI

In questa sezione troverete moltissimi esempi, uno o più per ogni intervallo musicale. Come vedrete alcuni intervalli sono molto "inflazionati" (ad esempio, quello di tonica, quello di quinta, quello di terza), mentre altri sono molto difficili da individuare all'interno delle canzoni. Vi chiediamo quindi di aiutarci segnalandoci qualche altro brano di esempio (soprattutto relativamente agli intervalli meno usuali)! Siamo felici se con i nostri esempi potremo esservi d'aiuto. Altra premessa: nel corso dell'articolo inserirò alcuni link e spartiti musicali (solo le prime 4 battute di alcuni brani citati), ma vi invitiamo a consultare la tabella riassuntiva (gentilmente redatta da Michela) posta alla fine dell'articolo, dove troverete lo spartito delle prime quattro battute di ogni standard jazz menzionato, la parte iniziale del testo, dei link musicali di esempio per ogni intervallo, e soprattutto, i brani schematizzati in base all'intervallo posto all'inizio del brano.

Nello studio dell' ear training potete partire dal grado che preferite e che sentite più affine: io generalmente comincio dallo studio delle note dell'accordo (1,3,5 ed in seguito le 7), poiché lavorando con i cantanti ritengo che questo sia un lavoro preliminare all'esecuzione di semplici armonizzazioni. Tuttavia, non sempre seguo questo procedimento: talvolta prendo come riferimento il grado sul quale comincia un determinato brano (che magari stiamo studiando), e ovviamente non è detto che questo cominci dalla tonica, dalla terza oppure dalla quinta. Nel vostro studio individuale vi raccomando però di considerare un concetto fondamentale in pedagogia, ovvero quello di ZONA DI SVILUPPO PROSSIMALE di Lev Vygotskij: lo psicologo sovietico Vygoskij (1871-1934) teorizzò questo concetto riferendosi in particolare all'età infantile, ma oggi sappiamo che tale teoria è alla base di qualsiasi tipo di apprendimento. In breve, secondo il concetto di Zona di Sviluppo Prossimale il contenuto dell'apprendimento non deve essere né troppo "facile", quindi al di sotto delle nostre possibilità (poiché ciò rischierebbe di annoiarci e di non farci impegnare a sufficienza); né troppo difficile, quindi troppo al di sopra delle nostre possibilità (poichè ciò rischierebbe di ledere la nostra autostima e demotivarci). Applicate questo stesso concetto allo studio dell' ear training: ad esempio, se ancora faticate a riconoscere o a intonare una terza maggiore oppure una quinta giusta, aspettate a studiare la quarta aumentata oppure la tredicesima bemolle; potenziate quindi la vostra consapevolezza delle cosiddette chord notes (ovvero le note dell'accordo), e solo dopo passate allo studio delle tensioni.

Sesta (6) su Accordo Maggiore

La sesta maggiore su maggiore è molto utilizzata, specialmente nel jazz. Michela ed io abbiamo infatti individuato svariati standard la cui melodia inizia dalla sesta: fra questi vi sono "Embraceable You" di Gershwin, "Meditacão" di Jobim, "Moonlight Serenade" di Glen Miller, "Hallelujah I Love Him So" di Ray Charles, "Skylark" di Carmichael, "Someone To Watch Over Me" di Gershwin. In questo caso a iniziare dalla sesta maggiore è il verse ("there's a saying old says that love is blind..."). Sotto inserirò alcuni spartiti ed alcuni link audio, colgo però l'occasione per ricordarvi che nella tabella riassuntiva posta a fine articolo trovate gli spartiti di tutti i brani citati ed i brani schematizzati in base all'intervallo di appartenenza.

Come mi è stato suggerito dalla mia allieva Benedetta, fra i brani pop che iniziano dalla sesta possiamo citare anche la meravigliosa "The Way We Were", portata al successo da Barbara Streisand nel film "A Star IS Born".

Sesta (6) su accordo minore

In questo caso, reperire tale sonorità nei brani cantati non è affatto facile proviamo quindi a scomodare il jazz modale, . La sesta su accordo minore (sigla di esempio: Fm6) determina infatti l'immediato passaggio dal modo eolio al cosiddetto modo dorico. Forse saprete che negli anni Sessanta si sviluppò nel jazz una corrente denominata jazz modale, il quale ruppe con le regole dell'armonia tonale per basarsi sull'uso estensivo delle antiche scale modali: beh, il modo dorico (secondo modo della scala maggiore) è una di questa, e differisce dal modo eolio (sesto modo) proprio per la presenza della sesta maggiore (6) al posto della sesta bemolle (b6). Il discorso è lungo e non può essere certo riassunto in tale articolo, perciò vi invito a consultare il mio articolo "Breve Storia del jazz" (https://www.serenaberneschi.com/post/approfondimenti-sulla-storia-del-jazz) per avere maggiori informazioni al riguardo.

Tornando alla nostra sesta maggiore, vi faccio ora un esempio pratico.

Come ho detto la sesta maggiore su accordo minore configura immediatamente un "paesaggio" modale, per la precisione dorico. Vediamo ora la differenza pratica fra la scala dorica e la scala minore:

SCALA MINORE (Dm): Re=1 Mi = 2 Fa=3b G=4 A= 5 Bb=6b C=7b D=8

SCALA DORICA (Dm): Re=1 Mi = 2 Fa=3b G=4 A= 5 B=6 C=7b D=8

Come vedete, la scala minore (corrispondente al modo eolio) e la scala dorica (corrispondente al modo dorico) differiscono per una sola nota: la sesta appunto, che nel dorico è maggiore e non minore.

Per memorizzare la sonorità della sesta maggiore su minore ritengo quindi in primis importante praticare questa differenza di sonorità servendosi del pianoforte.

Ho però individuato un brano a mio parere significativo, un brano del trombettista Freddie Hubbard intitolato "Little Sunflower". Sebbene la melodia di tale brano non inizi dalla sesta maggiore, come potete vedere dallo spartito sottostante la intona subito dopo (la nota La, quinta dell'accordo Dm è infatti seguita immediatamente da un Si naturale, sesta maggiore di Dm).

Sotto potete ascoltare sia la versione originale strumentale del brano, sia quella vocale del leggendario Al Jarreau.

Se siete cantanti e volete approfondire lo studio del jazz modale, vi consiglio inoltre di acquistare l'imprescindibile manuale di Judy Niemack, "Hear it and Sing it! - Exploring Modal Jazz".

Settima maggiore (7) su Accordo Maggiore

La settima maggiore su accordo maggiore è un intervallo estremamente caratteristico, ed attribuisce all'accordo un carattere a mio parere "sognante". Tale sonorità è usatissima nel jazz: fra i brani che iniziano dalla settima maggiore abbiamo individuato "I’m Gonna Laugh You Right Out Off My Life", "I'm Glad There Is You" (non il verse, ma la strofa "in this world of ordinary people..."),"I'm Thru With Love", "O Barquinho", "Samba Do Aviao", "Vivo Sonhando", "Tenderly" e "You've Changed" (anche se questi ultimi due brani iniziano con un'anacrusi, sono a nostro parere ugualmente significativi, ma come ho spiegato in precedenza, nella pratica sarà necessario non intonare le note dell'anacrusi e prendere come riferimento la prima battuta del brano). Fra i brani italiani possiamo inoltre ricordare "Donna", il celebre cavallo di battaglia del quartetto Cetra, composto da Gorni Kramer.

Volendo fare una incursione nel pop, fra i brani che iniziano dalla settima maggiore possiamo ricordare anche l'evergreen "La solitudine" di Laura Pausini e "What Was I Made For?" di Billie Eilish, brano premio Oscar 2024 per la colonna di "Barbie".

Nel jazz sono invece moltissimi anche i brani che vanno a toccare la settima maggiore tramite l'utilizzo di un arpeggio: fra questi possiamo ricordare sicuramente "Samba de Orfeu" di Luiz Bonfà, colonna sonora del film di Marcel Camus "Orfeu Negro".

L'incipit di tale brano va infatti a toccare tutte le note dell' arpeggio di settima maggiore, per poi soffermarsi per un'intera battuta proprio sulla settima: la fondamentale (1, Do in questo caso), la terza (3, Mi in questo caso), la quinta (5, Sol) e la settima maggiore (7, Si).

Anche l'indimenticabile ballad di Gershwin "I Love You Porgy" (tratta dall'opera Porgy and Bess) inizia da un arpeggio di settima maggiore, per poi raggiungere subito dopo la nona. Anche in questo caso, poiché le prime tre note dell'arpeggio vanno a formare un'anacrusi (e sono relative all'accordo C7sus4), sarà necessario esercitarsi intonando solo la settima e la nota dell'accordo (in base allo spartito riportato sotto, le note Mi e Sol).

Continuando a parlare di brani che contengono arpeggi di settima maggiore, possiamo citare anche il brano "If You Could See Me Now" di Tad Dameron, la cui melodia inizia da una settima maggiore, per poi proseguire sulla tonica, andando a toccare la terza, la quinta e di nuovo la settima maggiore dell'accordo all'ottava sopra.

Possiamo citare infine anche un classico del Dixieland, il jazz degli esordi: il brano in questione fu scritto da Lil Hardin, prima moglie di Louis Armstrong, per il marito ed i suoi Hot Five: il gruppo registrò per la prima volta tale spassoso brano intitolato "Struttin' With Some Barbecue" nel 1927. Una versione altrettanto interessante del brano fu fornita a mio parere da Paul Desmond negli anni Sessanta: il sassofonista reinterpretò il brano in stile samba, cambiando appunto il titolo del brano "Samba With Some Barbecue". Come possiamo osservare dallo spartito sottostante, proprio come "If You Could See Me Now", la melodia brano inizia dalla settima maggiore, per poi andare a toccare la tonica, la terza, la quinta e poi nuovamente la settima.

Settima maggiore (7M) su accordo minore

La settima maggiore su accordo minore ha una sonorità fortemente drammatica e non è certamente facile trovare un brano che inizia da questo grado. Potrebbe quindi essere utile esercitarsi al pianoforte, cercando di intonare il primo grado dell'accordo minore e poi di scendere di un semitono.

C'è però uno standard jazz che pur non iniziando dalla settima maggiore finisce su tale grado: mi riferisco ad "Invitation" che come possiamo vedere dallo spartito sottostante finisce sul Re, settima maggiore dell' accordo finale.

Un esempio di questo passaggio lo troviamo ad esempio a battuta 5 del celebre brano "Nature Boy": come possiamo vedere dallo spartito sottostante (in tonalità di Mi minore) a battuta 5 il Mi (tonica) scende a re diesis (settima maggiore) sulla parola "far", per poi scendere ulteriormente a re naturale (settima minore) e al do diesis (sesta) a battuta 6. Questo passaggio (1 maj7 b7 6) può quindi essere usato per richiamare velocemente alla mente la discesa cromatica dalla tonica fino alla sesta.

Dopo una lunga ricerca sono comunque riuscita ad individuare un brano che inizia dalla settima maggiore su accordo minore: contrariamente a quanto si potrebbe pensare a farlo non è un brano jazz o d'avanguardia, ma un brano pop molto conosciuto, ovvero "This Love" dei Maroon 5. Come si può vedere dallo spartito sottostante in tonalità di Do Minore (C minor) infatti sia il riff strumentale (scritto in chiave di basso) sia la melodia (parole "I was so high I didn't re") iniziano dalla settima maggiore su accordo minore, la nota viene inoltre ribattuta ben 8 volte per poi risolvere sulla tonica (la nota Do) a battuta 2, in corrispondenza della sillaba "cog" di "recog-nize".

Ritengo inoltre molto utile imparare a riconoscere (e poi intonare) questo particolare intervallo all'interno di un voicing più complesso, poiché la settima maggiore su minore viene generalmente associata ad altre tensioni, la nona in primis. Per fare un esempio pratico: se su uno spartito trovate scritta la sigla Fm (maj7) le note che dovrete suonare saranno: F (Fa) Ab (La bemolle) C (Do) E (Mi), alle quali potete volendo aggiungere anche la nona, ovvero il Sol (G). Le note suonate in questo caso saranno F G Ab C E, e si verrà creare un piccolo cluster fra le note G e Ab. Anche se non abbiamo individuato brani il cui incipit sia la settima maggiore su minore, se ascoltate con attenzione il finale del brano riportato sotto ("Samba em preludio") vi accorgerete che anche se nessuna voce intona la settima maggiore, nell'accordo finale è comunque contenuta tale estensione.

Settima minore (b7) su accordo minore

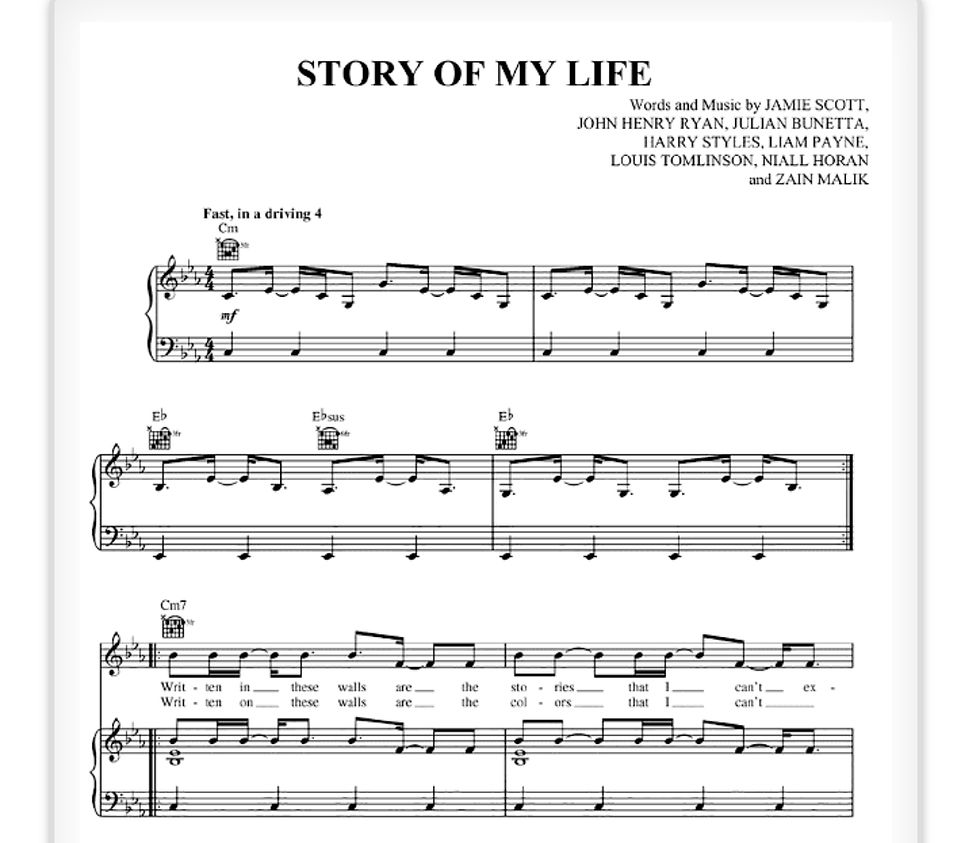

Anche in questo caso è stato difficile trovare un brano che inizia dalla settima minore su accordo minore, ma dopo una lunga ricerca ci siamo riuscite. Anche in questo caso non si tratta di un brano jazz o sperimentale ma di un brano molto conosciuto, ovvero "Story of my life" degli One Direction. Come si può vedere dallo spartito sottostante il brano (in tonalità di Mi bemolle maggiore, ovvero Eb major) parte proprio dalla nota Si bemolle in corrispondenza dell' accordo Cm. Anche in questo caso la nota è ribattuta per ben 5 volte (frase "Written in this walls"), cosa che sicuramente aiuta la memorizzazione del "sapore" settima.

Un altro brano che usa la settima minore su accordo minore - questa volta non nella strofa quanto nel ritornello - è "Cake by The Ocean": come si può vedere dallo spartito sottostante il brano (in tonalità di Mi minore ovvero E minor) comincia il ritornello proprio dalla nota Re (in corrispondenza della parola "talk"), che è proprio la settima minore.

Passando dal profano al sacro, desidero inoltre citare un brano celeberrimo la cui melodia scende cromaticamente dalla fondamentale (come in "Nature Boy") soffermandosi però maggiormente sulla settima minore: il brano in questione è "Habanera" tratta dalla "Carmen" di Bizet. Come possiamo vedere dallo spartito sottostante (in tonalità di Re minore) il brano comincia dalla nota re (fondamentale) per poi scendere al do diesis (settima maggiore) e al do naturale (settima minore), che ha una durata maggiore poichè su di essa si esegue una terzina di crome. Il brano continua poi scendere cromaticamente fino alla terza (nota fa) a battuta 4.

Un esempio decisamente più prosaico potrebbe essere invece il brano "Conga" di Gloria Estefan in cui dalla settima minore si sale cromaticamente fino alla tonica, passando ovviamente per la settima maggiore. Tale passaggio (che possiamo riassumere in b7- maj7 - 1) è eseguito dalla sezione fiati come introduzione al brano.

Settima minore (b7) su accordo di Dominante

Come il titolo suggerisce, se si inserisce una settima minore (b7) all'interno di una triade maggiore (1 3 5), si otterrà automaticamente un accordo di dominante.

Esempio: Bb (triade maggiore) = Bb (1) D(3) F (5)

Esempio: Bb7 (accordo di dominante) = Bb D F (note della triade maggiore) + Ab (b7)

Premettendo che i brani la cui melodia inizia dalla settima bemolle non sono molti, abbiamo per forza di cose dovuto ricorrere ad un brano strumentale: il brano in questione (scritto da Herbie Hancock) fu una hit negli anni Settanta e si intitola "Watermelon Man". Come potete vedete dallo spartito sottostante il brano inizia proprio da un accordo di dominante (F7#9) e consiste in una variazione alla classica struttura blues di 12 battute (nel brano in questione le battute non sono 12 ma 16).

Lo so, lo so... abbiamo scelto un brano strumentale, cosa che vi avevamo raccomandato di non fare! Come vedete, le regole sono importanti, ma a volte è possibile infrangerle se lo si fa con consapevolezza. E poi in questo caso il brano è talmente soulful e ricco di groove che non si può resistere alla tentazione di imparare la melodia!

Se però volete scrivere un testo per questo brano per impararlo con più facilità saremmo felicissime di leggerlo in caso voleste inviarcelo (io personalmente per intonare velocemente la settima minore penso ad un "hey", poiché il brano è appunto ispirato ad un venditore di cocomeri che richiama la folla per convincerla ad acquistare).

Un altro brano da noi individuato che inizia dalla settima minore (o di dominante) è "Celebration" dei Kool & The Gang: ascoltandolo noterete infatti che la tonalità di impianto è Ab (La bemolle maggiore), e che la nota iniziale della melodia (la parola "ceeeeeeee-le-bra- tion") è un Gb (Sol bemolle, ovvero la settima di dominante).

Per richiamare alla mente velocemente l'arpeggio di dominante possiamo pensare all'introduzione del celebre brano "Pretty woman" di Roy Orbison: qui infatti la chitarra esegue le note dell'arpeggio (1 3 5 7b) una dopo l'altra, ripetendo la tonica due volte.

Tonica / Ottava (8) su accordo Maggiore

Se parliamo di intervallo di ottava c'è un esempio quasi d'obbligo: l'indimenticabile "Somewhere Over The Rainbow". Tale brano è infatti spesso citato come esempio di ottava ascendente, e a ragione. Vista la premessa fatta nella prima parte di questo articolo è però importante specificare che in questo caso la nota suonata (e ripetuta anche all'ottava sopra) è la tonica dell'accordo. Ad esempio: se si guarda lo spartito sotto vedremo che la tonalità di impianto del brano è Fa e che la nota che a battuta 1 viene ripetuta all'ottava sopra è proprio il Fa.

Passando dal sacro al profano possiamo citare un altro brano che utilizza l'intervallo di ottava: il brano in questione è "Abbronzatissima" di Edoardo Vianello e gli amanti della musica italiana anni '60 lo ricorderanno sicuramente bene. In questo caso è però importante fare una precisazione: l'iconico intervallo iniziale sulla parola "A-a-bbronzatissima" corrisponde sì ad un intervallo di ottava (in questo caso discendente), ma si tratta della quinta e non della tonica del brano (a differenza di quello che succede invece in Over The Rainbow). Vianello non intona infatti la tonica (Sol su Sol Maggiore), ma intona invece un Re, quinta dell'accordo di tonica. Se volete utilizzare questo brano per memorizzare il "colore" della tonica prendete quindi come esempio le A vocalizzate intonate dal coro da minuto 00.00 a 00.07.

Siamo arrivati alla fine di questo articolo...speriamo che vi sia stato utile e vi abbia veramente condotto "oltre l'arcobaleno"! La stesura di questo articolo è stato un lavoro estremamente utile sia per me sia per Michela, e la ringrazio ancora nuovamente per l'aiuto. Ringrazio anche tutti voi per aver letto fino a qui e vi invito a consultare anche gli altri articoli del blog: troverete molti post dedicati alla divulgazione musicale!

Al link sottostante potete scaricare una tabella riassuntiva (ancora in aggiornamento) creata da Michela. Nella tabella troverete una lista di standard jazz (e affini) ordinati in ordine alfabetico e schematizzati in base alla loro nota di partenza.

SE NON LO HAI GIA FATTO, TI INVITO OVVIAMENTE A CONSULTARE LA PRIMA PARTE DI QUESTO ARTICOLO:

Grazie ancora di essere stati con noi!

Serena Berneschi (con il prezioso aiuto di Michela Kramer Rodoni).

Bello, utilissimo anche per gli strumentisti